Общее строение нервной системы человека. Анатомия нервной системы человека: строение и функции

Нервная система представляет собой центр нервных сообщений и самую главную систему регуляции организма: он организует и координирует жизненно важные действия. Но главных функций у нее только две: стимуляция мышц для совершения движений и регуляция функционирования тела, а также эндокринной системы.

Нервная система подразделяется на центральную нервную систему и периферическую нервную систему.

Сточки зрения функциональности, нервную систему можно разделить на соматическую (контролирующую произвольные действии) и вегетативную или автономную (координирующую непроизвольные действия) системы.

Центральная нервная система

Включает спинной и головной мозг. Здесь координируются когнитивные и эмоциональные функции человека. Отсюда контролируются все движения и разрабатываются вес чувства.

Головной мозг

У взрослого человека головной мозг представляет собой один из самых тяжелых органов тела: он весит приблизительно 1300 г.

Это - центр взаимодействия нервной системы, и его главной функцией является передача полученных нервных импульсов и ответ на них. В своих различных областях выступает посредником процессов дыхания, решением специфических проблем и голодом.

Головной мозг делится структурно и функционально на несколько основных частей:

Спинной мозг

Находится в позвоночном канале и окружен мозговыми оболочками, ограждающими его от травм. У взрослого человека длина спинного мозга достигает 42-45 см и протягивается от вытянутого мозга (или внутренней части ствола головного мозга) до второго поясничного позвонка и имеет разный диаметр на разных отделах позвоночника.

От спинного мозга отходят 31 пара периферических спинных нервов, которые соединяют его со всем организмом. Его важнейшая функция состоит в том, чтобы соединять различные части тела с головным мозгом.

Как головной, так и спинной мозг защищен тремя слоями соединительной ткани. Между самым поверхностным и средним слоем располагается полость, где циркулирует жидкость, которая помимо зашиты также питает и очищает нервные ткани.

Периферическая нервная система

Состоит из 12 пар черепно-мозговых нервов и 31 пары спинномозговых нервов. Она составляет запутанную сеть, которая формирует нервную ткань, не входящую в центральную нервную систему и представлена в основном периферическими нервами, отвечающими за мышцы и внутренние органы.

Черепные нервы

От мозга отходят 12 пар черепных нервов, которые проходят через отверстия черепа.

Все черепные нервы находятся в голове и шее, за исключением десятого нерва (блуждающего), который также захватывает различные структуры грудной клетки и желудка.

Спинномозговые нервы

Каждая из 31 пары нервов начинается в спинном M03IC и далее проходит через межпозвоночные отверстия. Их названия связаны с местом, откуда они берут начало: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестовых и 1 копчиковый. После прохождения через межпозвоночное отверстие каждый переделится на 2 ветви: переднюю, большую, которая протягивается вдаль, чтобы охватить мышцы и кожу спереди и по бокам и кожу конечностей, и заднюю, поменьше, которая охватывает мышцы и кожу спины. Спинномозговые грудные нервы также сообщаются с симпатической частью автономной нервной системы. Сверху в области шеи корни у этих нервов очень короткие и расположены горизонтально.

Тема. Структура и функции нервной системы человека

1 Что такое нервная система

2 Центральная нервная система

Головной мозг

Спинной мозг

ЦНС

3 Вегетативная нервная система

4 Развитие нервной системы в онтогенезе. Характеристика трехпузырьной и пятипузырьной стадий формирования головного мозга

Что такое нервная система

Нервная система – это система, которая регулирует деятельность всех органов и систем человека. Данная система обуславливает:

1) функциональное единство всех органов и систем человека;

2) связь всего организма с окружающей средой.

Нервная система управляет деятельностью различных органов, систем и аппаратов, составляющих организм. Она регулирует функции движения, пищеварения, дыхания, кровоснабжения, метаболические процессы и др. Нервная система устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, объединяет все части организма в единое целое.

Нервную систему по топографическому принципу разделяют на центральную и периферическую (рис. 1 ).

Центральная нервная система (ЦНС) включает в себя головной и спинной мозг.

К периферический части нервной системы относят спинномозговые и черепные нервы с их корешками и ветвями, нервные сплетения, нервные узлы, нервные окончания.

Помимо этого в составе нервной системы выделяют две особые части : соматическую (анимальную) и вегетативную (автономную).

Соматическая нервная система иннервирует преимущественно органы сомы (тела): поперечнополосатые (скелетные) мышцы (лица, туловища, конечностей), кожу и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотку). Соматическая нервная система осуществляет преимущественно функции связи организма с внешней средой, обеспечивая чувствительность и движение, вызывая сокращение скелетной мускулатуры. Так как функции движения и чувствования свойственны животным и отличают их от растений, эта часть нервной системы получила название анимальной (животной). Действия соматической нервной системы подконтрольны человеческому сознанию.

Вегетативная нервная система иннервирует внутренности, железы, гладкие мышцы органов и кожи, сосуды и сердце, регулирует обменные процессы в тканях. Вегетативная нервная система оказывает влияние на процессы так называемой растительной жизни, общие для животных и растений (обмен веществ, дыхание, выделение и др.), отчего и происходит ее название (вегетативная - растительная).

Обе системы тесно связаны между собой, однако вегетативная нервная система обладает некоторой долей самостоятельности и не зависит от нашей воли, вследствие чего ее также называют автономной нервной системой .

Ее делят на две части симпатическую и парасимпатическую . Выделение этих отделов основано как на анатомическом принципе (различия в расположении центров и строении периферической части симпатической и парасимпатической нервной системы), так и на функциональных отличиях.

Возбуждение симпатической нервной системы способствует интенсивной деятельности организма; возбуждение парасимпатической , наоборот, способствует восстановлению затраченных организмом ресурсов.

На многие органы симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние, являясь функциональными антагонистами. Так, под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам , учащаются и усиливаются сокращения сердца, повышается давление крови в артериях, расщепляется гликоген в печени и мышцах, увеличивается содержание глюкозы в крови, расширяются зрачки, повышается чувствительность органов чувств и работоспособность центральной нервной системы, суживаются бронхи, тормозятся сокращения желудка и кишечника, уменьшается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы, расслабляется мочевой пузырь и задерживается его опорожнение. Под влиянием импульсов, приходящих по парасимпатическим нервам, замедляются и ослабляются сокращения сердца, понижается артериальное давление, снижается содержание глюкозы в крови, возбуждаются сокращения желудка и кишечника, усиливается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы и др.

Центральная нервная система

Центральная нервная система (ЦНС) - основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из скопления нервных клеток (нейронов) и их отростков.

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек.

Самой наружной является твердая мозговая оболочка , под ней расположена паутинная (арахноидальная ), а затем мягкая мозговая оболочка , сращенная с поверхностью мозга. Между мягкой и паутинной оболочками находится подпаутинное (субарахноидальное) пространство , содержащее спинномозговую (цереброспинальную) жидкость, в которой как головной, так и спинной мозг буквально плавают. Действие выталкивающей силы жидкости приводит к тому, что, например, головной мозг взрослого человека, имеющий массу в среднем 1500 г, внутри черепа реально весит 50–100 г. Мозговые оболочки и спинномозговая жидкость играют также роль амортизаторов, смягчающих всевозможные удары и толчки, которые испытывает тело и которые могли бы привести к повреждению нервной системы.

ЦНС образована из серого и белого вещества .

Серое вещество составляют тела клеток, дендриты и немиелинизированные аксоны, организованные в комплексы, которые включают бесчисленное множество синапсов и служат центрами обработки информации, обеспечивая многие функции нервной системы.

Белое вещество состоит из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, выполняющих роль проводников, передающих импульсы из одного центра в другой. В состав серого и белого вещества входят также клетки глии

Нейроны ЦНС образуют множество цепей, которые выполняют две основные функции : обеспечивают рефлекторную деятельность, а также сложную обработку информации в высших мозговых центрах. Эти высшие центры, например зрительная зона коры (зрительная кора), получают входящую информацию, перерабатывают ее и передают ответный сигнал по аксонам.

Результат деятельности нервной системы – та или иная активность, в основе которой лежит сокращение или расслабление мышц либо секреция или прекращение секреции желез. Именно с работой мышц и желез связан любой способ нашего самовыражения. Поступающая сенсорная информация подвергается обработке, проходя последовательность центров, связанных длинными аксонами, которые образуют специфические проводящие пути, например болевые, зрительные, слуховые. Чувствительные (восходящие ) проводящие пути идут в восходящем направлении к центрам головного мозга. Двигательные (нисходящие ) пути связывают головной мозг с двигательными нейронами черепно-мозговых и спинномозговых нервов. Проводящие пути обычно организованы таким образом, что информация (например, болевая или тактильная) от правой половины тела поступает в левую часть мозга и наоборот. Это правило распространяется и на нисходящие двигательные пути: правая половина мозга управляет движениями левой половины тела, а левая половина – правой. Из этого общего правила, однако, есть несколько исключений.

Головной мозг

состоит из трех основных структур: больших полушарий, мозжечка и ствола.

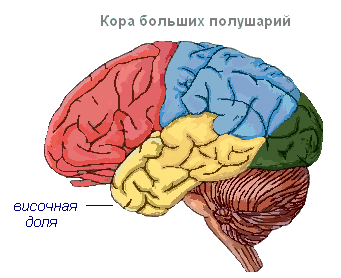

Большие полушария – самая крупная часть мозга – содержат высшие нервные центры, составляющие основу сознания, интеллекта, личности, речи, понимания. В каждом из больших полушарий выделяют следующие образования: лежащие в глубине обособленные скопления (ядра) серого вещества, которые содержат многие важные центры; расположенный над ними крупный массив белого вещества; покрывающий полушария снаружи толстый слой серого вещества с многочисленными извилинами, составляющий кору головного мозга.

Мозжечок тоже состоит из расположенного в глубине серого вещества, промежуточного массива белого вещества и наружного толстого слоя серого вещества, образующего множество извилин. Мозжечок обеспечивает главным образом координацию движений.

Ствол мозга образован массой серого и белого вещества, не разделенной на слои. Ствол тесно связан с большими полушариями, мозжечком и спинным мозгом и содержит многочисленные центры чувствительных и двигательных проводящих путей. Первые две пары черепно-мозговых нервов отходят от больших полушарий, остальные же десять пар – от ствола. Ствол регулирует такие жизненно важные функции, как дыхание и кровообращение.

Ученые высчитали, что мозг мужчины тяжелее мозга женщины в среднем на 100 гм. Они объясняют это тем, что большинство мужчин по своим физическим параметрам гораздо больше женщин, т. е. все части тела мужчины больше частей тела женщины. Мозг активно начинает расти еще тогда, когда ребенок еще находится в утробе матери. Своего «настоящего» размера мозг достигает только тогда, когда человек достигает двадцатилетнего возраста. В самом конце жизни человека его мозг становится немного легче.

В головном мозге выделяют пять основных отделов:

1) конечный мозг;

2) промежуточный мозг;

3) средний мозг;

4) задний мозг;

5) продолговатый мозг.

Если человек перенес черепно-мозговую травму, то это всегда отрицательно сказываете как на его центральной нервной системе, так и на его психическом состоянии.

«Рисунок» головного мозга очень сложен. Сложность этого «рисунка» предопределяется тем, что по полушариям идут борозды и валики, которые и образуют некое подобие «извилин». Несмотря на то что этот «рисунок» строго индивидуален, выделяют несколько общих борозд. Благодаря этим общим бороздам ученые-биологи и анатомы выделили 5 долей полушарий:

1) лобную долю;

2) теменную долю;

3) затылочную долю;

4) височную долю;

5) скрытую долю.

Несмотря на то что написаны сотни трудов по исследованию функций головного мозга, до конца его природа не выяснена. Одной из самых главных загадок, которую «загадывает» головной мозг, является зрение. Вернее, как и с помощью чего мы видим. Многие ошибочно предполагают, что зрение – это прерогатива глаз. Это не так. Ученые больше склонны считать, что глаза просто воспринимают сигналы, которые нам посылает окружающая нас среда. Глаза передают их дальше «по инстанции». Мозг, получив данный сигнал, выстраивает картинку, т. е. мы видим то, что «показывает» нам наш мозг. Аналогично должен решаться вопрос и со слухом: слышат ведь не уши. Вернее, они тоже получают определенные сигналы, которые посылает нам окружающая среда.

Спинной мозг .

Спинной мозг внешне похож на тяж, он несколько сплюснут спереди назад. Его размер у взрослого человека составляет примерно от 41 до 45 см, а вес – около 30 гм. Он «окружается» мозговыми оболочками и располагается в мозговом канале. На всем своем протяжении толщина спинного мозга одинакова. Но он имеет всего лишь два утолщения:

1) шейное утолщение;

2) поясничное утолщение.

Именно в этих утолщениях формируются так называемые иннервационные нервы верхних и нижних конечностей. Спинной мозг делится на несколько отделов:

1) шейный отдел;

2) грудной отдел;

3) поясничный отдел;

4) крестцовый отдел.

Находящийся внутри позвоночного столба и защищенный его костной тканью спинной мозг имеет цилиндрическую форму и покрыт тремя оболочками. На поперечном срезе серое вещество имеет форму буквы Н или бабочки. Серое вещество окружено белым веществом. Чувствительные волокна спинномозговых нервов заканчиваются в дорсальных (задних) отделах серого вещества – задних рогах (на концах Н, обращенных к спине). Тела двигательных нейронов спинномозговых нервов расположены в вентральных (передних) отделах серого вещества – передних рогах (на концах Н, удаленных от спины). В белом веществе проходят восходящие чувствительные проводящие пути, заканчивающиеся в сером веществе спинного мозга, и нисходящие двигательные пути, идущие от серого вещества. Кроме того, многие волокна в белом веществе связывают различные отделы серого вещества спинного мозга.

Главная и специфическая функция ЦНС - осуществление простых и сложных высокодифференцированных отражательных реакций, получивших название рефлексов. У высших животных и человека низшие и средние отделы ЦНС - спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок - регулируют деятельность отдельных органов и систем высокоразвитого организма, осуществляют связь и взаимодействие между ними, обеспечивают единство организма и целостность его деятельности. Высший отдел ЦНС - кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые образования - в основном регулирует связь и взаимоотношения организма как единого целого с окружающей средой.

Основные черты строения и функции ЦНС

связана со всеми органами и тканями через периферическую нервную систему, которая у позвоночных включает черепно-мозговые нервы , отходящие от головного мозга, и спинномозговые нервы - от спинного мозга, межпозвонковые нервные узлы, а также периферический отдел вегетативной нервной системы - нервные узлы, с подходящими к ним (преганглионарными) и отходящими от них (постганглионарными) нервными волокнами.

Чувствительные, или афферентные, нервные приводящие волокна несут возбуждение в ЦНС от периферических рецепторов; по отводящим эфферентным (двигательным и вегетативным) нервным волокнам возбуждение из ЦНС направляется к клеткам исполнительных рабочих аппаратов (мышцы, железы, сосуды и т. д.). Во всех отделах ЦНС имеются афферентные нейроны, воспринимающие приходящие с периферии раздражения, и эфферентные нейроны, посылающие нервные импульсы на периферию к различным исполнительным эффекторным органам.

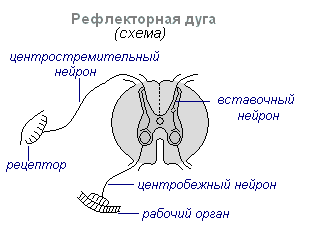

Афферентные и эфферентные клетки своими отростками могут контактировать между собой и составлять двухнейронную рефлекторную дугу, осуществляющую элементарные рефлексы (например, сухожильные рефлексы спинного мозга). Но, как правило, в рефлекторной дуге между афферентными и эфферентными нейронами расположены вставочные нервные клетки, или интернейроны. Связь между различными отделами ЦНС осуществляется также с помощью множества отростков афферентных, эфферентных и вставочных нейронов этих отделов, образующих внутрицентральные короткие и длинные проводящие пути. В состав ЦНС входят также клетки нейроглии, которые выполняют в ней опорную функцию, а также участвуют в метаболизме нервных клеток.

Головной и спинной мозг покрыт оболочками:

1) твердой мозговой оболочкой;

2) паутинной оболочкой;

3) мягкой оболочкой.

Твердая оболочка. Твердая оболочка покрывает снаружи спинной мозг. По своей форме она больше всего напоминает мешок. Следует сказать, что наружная твердая оболочка головного мозга – это надкостница костей черепа.

Паутинная оболочка. Паутинная оболочка представляет собой вещество, которое почти вплотную прилегает к твердой оболочке спинного мозга. Паутинная оболочка как спинного, так и головного мозга не содержит в себе никаких кровеносных сосудов.

Мягкая оболочка. Мягкая оболочка спинного и головного мозга содержит нервы и сосуды, которые, собственно, и питают оба мозга.

Вегетативная нервная система

Вегетативная нервная система – это одна из частей нашей нервной системы. Вегетативная нервная система отвечает за: деятельность внутренних органов, деятельность желез внутренней и внешней секреции, деятельность кровеносных и лимфатических сосудов, а также в некоторой части за мускулатуру.

Вегетативная нервная система делится на два раздела:

1) симпатический раздел;

2) парасимпатический раздел.

Симпатическая нервная система расширяет зрачок, она же вызывает учащение пульса, повышение кровяного давления, расширяет мелкие бронхи и т. д. Данная нервная система осуществляется симпатическими спинномозговыми центрами. Именно от этих центров начинаются периферические симпатические волокна, которые расположены в боковых рогах спинного мозга.

Парасимпатическая нервная система отвечает за деятельность мочевого пузыря, половых органов, прямой кишки, а также она «раздражает» ряд других нервов (например, языкоглоточный, глазодвигательный нерв). Такая «разнообразная» деятельность парасимпатической нервной системы объясняется тем, что ее нервные центры расположены как в крестцовом отделе спинного мозга, так и в стволе головного мозга. Теперь становится понятным, что те нервные центры, которые расположены в крестцовом отделе спинного мозга, контролируют деятельность органов, расположенных в малом тазу; нервные центры, которые расположены в стволе головного мозга, регулируют деятельность остальных органов через ряд специальных нервов.

Как же осуществляется контроль за деятельностью симпатической и парасимпатической нервной системы? Контроль за деятельностью этих разделов нервной системы осуществляется специальными вегетативными аппаратами, которые расположены в головном мозге.

Заболевания вегетативной нервной системы. Причинами заболеваний вегетативной нервной системы являются следующие: человек плохо переносит жаркую погоду или, наоборот, некомфортно чувствует себя зимой. Симптомом может быть то, что человек при волнении начинает быстро краснеть или бледнеть, у него учащается пульс, он начинает сильно потеть.

Следует отметить и то, что заболевания вегетативной нервной системы бывают у людей и от рождения. Многие считают, что, если человек разволновался и покраснел, значит, он просто слишком скромный и стеснительный. Мало кто подумает, что у этого человека есть какое-нибудь заболевание вегетативной нервной системы.

Также эти заболевания могут быть и приобретенными. Например, вследствие травмы головы, хронического отравления ртутью, мышьяком, вследствие перенесенного опасного инфекционного заболевания. Они могут также возникнуть и при переутомлении человека, при недостатке витаминов, при сильных психических расстройствах и переживаниях. Также заболевания вегетативной нервной системы могут быть результатом несоблюдения правил техники безопасности на производстве с опасными условиями труда.

Может быть нарушена регулирующая деятельность вегетативной нервной системы. Заболевания могут «маскироваться» под другие болезни. Например, при заболевании солнечного сплетения могут наблюдаться вздутие кишечника, плохой аппетит; при заболевании шейных или грудных узлов симпатического ствола могут наблюдаться боли в груди, которые могут отдавать в плечо. Такие боли очень напоминают болезнь сердца.

Человеку для предупреждения заболеваний вегетативной нервной системы следует соблюдать ряд простейших правил:

1) избегать нервного переутомления, простуд;

2) соблюдать технику безопасности на производстве с опасными условиями труда;

3) полноценно питаться;

4) своевременно обращаться в больницу, полно проходить весь назначенный курс лечения.

Причем последний пункт, своевременное обращение в больницу и полное прохождение назначенного курса лечения, является самым важным. Это следует из того, что слишком долгое затягивание своего визита к врачу может привести к самым печальным последствиям.

Полноценное питание также играет важную роль, т. к. человек «заряжает» свой организм, дает ему новые силы. Подкрепившись, организм начинает вести борьбу с болезнями в несколько раз активнее. Кроме того, во фруктах содержится множество полезных витаминов, которые помогают организму в борьбе с болезнями. Наиболее полезными фрукты являются в сыром виде, т. к. при их заготовке многие полезные свойства могут исчезать. Ряд фруктов, помимо того, что они содержат витамин С, обладают также веществом, которое усиливает действие витамина С. Это вещество называется танин и содержится оно в айве, грушах, яблоках, гранате.

Развитие нервной системы в онтогенезе. Характеристика трехпузырьной и пятипузырьной стадий формирования головного мозга

Онтогенез, или индивидуальное развитие организма, делится на два периода: пренатальный (внутриутробный) и постнатальный (после рождения). Первый продолжается от момента зачатия и формирования зиготы до рождения; второй - от момента рождения и до смерти.

Пренатальный период в свою очередь подразделяется на три периода: начальный, зародышевый и плодный. Начальный (предимплантационный) период у человека охватывает первую неделю развития (с момента оплодотворения до имплантации в слизистую оболочку матки). Зародышевый (предплодный, эмбриональный) период - от начала второй недели до конца восьмой недели (с момента имплантации до завершения закладки органов). Плодный (фетальный) период начинается с девятой недели и длится до рождения. В это время происходит усиленный рост организма.

Постнатальный период онтогенеза подразделяют на одиннадцать периодов: 1-й - 10-й день - новорожденные; 10-й день - 1 год - грудной возраст; 1-3 года - раннее детство; 4-7 лет - первое детство; 8-12 лет - второе детство; 13-16 лет - подростковый период; 17-21 год - юношеский возраст; 22-35 лет - первый зрелый возраст; 36-60 лет - второй зрелый возраст; 61-74 года- пожилой возраст; с 75 лет - старческий возраст, после 90 лет - долгожители.

Завершается онтогенез естественной смертью.

Нервная системаразвивается из трех основных образований : нервной трубки, нервного гребня и нейральных плакод. Нервная трубка формируется в результате нейруляции из нервной пластинки – участка эктодермы, расположенного над хордой. Согласно теории организаторов Шпемена, бластомеры хорды способны выделять вещества – индукторы первого рода, в результате действия которых нервная пластинка прогибается внутрь тела зародыша и образуется нервный желобок, края которого затем сливаются, образуя нервную трубку. Смыкание краев нервного желобка начинается в шейном отделе тела зародыша, распространяясь сначала на каудальную часть тела, а позже на краниальную.

Нервная трубка дает начало центральнойнервной системе, а также нейронам и глиоцитам сетчатой оболочки глаза. Вначале нервная трубка представлена многорядным нейроэпителием, клетки в нем называются вентрикулярными. Их отростки, обращенные в полость нервной трубки, соединены нексусами, базаль-ные части клеток лежат на субпиальной мембране. Ядра нейро-эпителиальных клеток меняют свое расположение в зависимости от фазы жизненного цикла клетки. Постепенно, к концу эмбриогенеза, вентрикулярные клетки утрачивают способность к делению и в постнатальном периоде дают начало нейронам и различным типам глиоцитов. В некоторых областях мозга (герминативные, или камбиальные зоны) вентрикулярные клетки не утрачивают способности к делению. В этом случае они называются субвентрикулярными и экстравентрикулярными. Из них, в свою очередь, дифференцируются нейробласты, которые, уже не имея способности к пролиферации, подвергаются изменениям, в ходе которых превращаются в зрелые нервные клетки – нейроны. Отличием нейронов от остальных клеток своего дифферона (клеточного ряда) является наличие в них нейрофибрилл, а также отростков, при этом сначала появляется аксон (нейрит), позже – дендриты. Отростки образуют соединения – синапсы. Итого, дифферон нервной ткани представлен нейроэпителиальными (вентрикулярными), субвентрикулярными, экстравентрикуляр-ными клетками, нейробластами и нейронами.

В отличие от глиоцитов макроглии, развивающихся из вентри-кулярных клеток, клетки микроглии развиваются из мезенхимы и входят в макрофагическую систему.

Шейная и туловищная части нервной трубки дают начало спинному мозгу, краниальная часть дифференцируется в головной. Полость нервной трубки превращается в спинномозговой канал, соединенный с желудочками головного мозга.

Головной мозг в своем развитии претерпевает несколько стадий. Его отделы развиваются из первичных мозговых пузырей. Сначала их насчитывается три: передний, средний и ромбовидный. К концу четвертой недели передний мозговой пузырь разделяется на зачатки конечного и промежуточного мозга. Вскоре после этого делится и ромбовидный пузырь, давая начало заднему и продолговатому мозгу. Эта стадия развития головного мозга называется стадией пяти мозговых пузырей. Время их формирования совпадает со временем появления трех изгибов головного мозга. В первую очередь образуется теменной изгиб в области среднего мозгового пузыря, выпуклость его обращена дорсально. После него появляется затылочный изгиб между зачатками продолговатого и спинного мозга. Выпуклость его также обращена дорсально. Последним образуется мостовой изгиб между двумя предыдущими, но он изгибается в вентральную сторону.

Полость нервной трубки в головном мозге преобразуется сначала в полости трех, затем пяти пузырей. Полость ромбовидного пузыря дает начало четвертому желудочку, который соединяется через водопровод среднего мозга (полость среднего мозгового пузыря) с третьим желудочком, образованным полостью зачатка промежуточного мозга. Полость непарного поначалу зачатка конечного мозга соединяется через межжелудочковое отверстие с полостью зачатка промежуточного мозга. В дальнейшем полость конечного пузыря даст начало боковым желудочкам.

Стенки нервной трубки на стадиях формирования мозговых пузырей будут утолщаться наиболее равномерно в области среднего мозга. Вентральная часть нервной трубки преобразуется в ножки мозга (средний мозг), серый бугор, воронку, заднюю долю гипофиза (промежуточный мозг). Дорсальная ее часть превращается в пластинку крыши среднего мозга, а также крышу III желудочка с сосудистым сплетением и эпифиз. Латеральные стенки нервной трубки в области промежуточного мозга разрастаются, образуя зрительные бугры. Здесь под влиянием индукторов второго рода образуются выпячивания – глазные пузырьки, каждый из которых даст начало глазному бокалу, а в дальнейшем – сетчатке глаза. Индукторы третьего рода, находящиеся в глазных бокалах, влияют на эктодерму над собой, которая отшнуровывается внутрь бокалов, давая начало хрусталику.

В организме человека работа всех его органов тесно связана между собой, и поэтому организм функционирует как единое целое. Согласованность функций внутренних органов обеспечивает нервная система, которая, кроме того, осуществляет связь организма как целого с внешней средой и контролирует работу каждого органа.

Различают центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую, представленную отходящими от головного и спинного мозга нервами и другими элементами, лежащими вне спинного и головного мозга. Вся нервная система подразделяется на соматическую и вегетативную (или автономную). Соматическая нервная система осуществляет преимущественно связь организма с внешней средой: восприятие раздражений, регуляцию движений поперечно-полосатой мускулатуры скелета и др., вегетативная - регулирует обмен веществ и работу внутренних органов: биение сердца, перистальтические сокращения кишечника, секрецию различных желез и т. п. Обе они функционируют в тесном взаимодействии, однако вегетативная нервная система обладает некоторой самостоятельностью (автономностью), управляя многими непроизвольными функциями.

На разрезе мозга видно, что он состоит из серого и белого вещества. Серое вещество представляет собою скопление нейронов и их коротких отростков. В спинном мозге оно находится в центре, окружая спинно-мозговой канал. В головном мозге, наоборот, серое вещество расположено по его поверхности, образуя кору и отдельные скопления, получившие название ядер, сосредоточенных в белом веществе. Белое вещество находится под серым и составлено нервными волокнами, покрытыми оболочками. Нервные волокна, соединяясь, слагают нервные пучки, а несколько таких пучков образуют отдельные нервы. Нервы, по которым возбуждение передается из центральной нервной системы к органам, называются центробежными, а нервы, проводящие возбуждение с периферии в центральную нервную систему, называются центростремительными.

Головной и спинной мозг одет тремя оболочками: твердой, паутинной и сосудистой. Твердая - наружная, соединительнотканная, выстилает внутреннюю полость черепа и позвоночного канала. Паутинная расположена под твердой ~ это тонкая оболочка с небольшим количеством нервов и сосудов. Сосудистая оболочка сращена с мозгом, заходит в борозды и содержит много кровеносных сосудов. Между сосудистой и паутинной оболочками образуются полости, заполненные мозговой жидкостью.

В ответ на раздражение нервная ткань приходит в состояние возбуждения, которое представляет собой нервный процесс, вызывающий или усиливающий деятельность органа. Свойство нервной ткани передавать возбуждение называется проводимостью. Скорость проведения возбуждения значительна: от 0,5 до 100 м/с, поэтому между органами и системами быстро устанавливается взаимодействие, отвечающее потребностям организма. Возбуждение проводится по нервным волокнам изолированно и не переходит с одного волокна на другое, чему препятствуют оболочки, покрывающие нервные волокна.

Деятельность нервной системы носит рефлекторный характер. Ответная реакция на раздражение, осуществляемая нервной системой, называется рефлексом. Путь, по которому нервное возбуждение воспринимается и передается к рабочему органу, называется рефлекторной дугой. .Она состоит из пяти отделов: 1) рецепторов, воспринимающих раздражение; 2) чувствительного (центростремительного) нерва, передающего возбуждение к центру; 3) нервного центра, где происходит переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные; 4) двигательного (центробежного) нерва, несущего возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу; 5) рабочего органа, реагирующего на полученное раздражение.

Процесс торможения противоположен возбуждению: он прекращает деятельность, ослабляет или препятствует ее возникновению. Возбуждение в одних центрах нервной системы сопровождается торможением в других: нервные импульсы, поступающие в центральную нервную систему, могут задерживать те или иные рефлексы. Оба процесса - возбуждение и торможение - взаимосвязаны, что обеспечивает согласованную деятельность органов и всего организма в целом. Например, во время ходьбы чередуется сокращение мышц сгибателей и разгибателей: при возбуждении центра сгибания импульсы следуют к мышцам-сгибателям, одновременно с этим центр разгибания тормозится и не посылает импульсы к мышцам-разгибателям, вследствие чего последние расслабляются, и наоборот.

Спинной мозг находится в позвоночном канале и имеет вид белого тяжа, протянувшегося от затылочного отверстия до поясницы. По передней и задней поверхности спинного мозга расположены продольные борозды, в центре проходит спинно-мозговой канал, вокруг которого сосредоточено серое вещество - скопление огромного количества нервных клеток, образующих контур бабочки. По наружной поверхности тяжа спинного мозга расположено белое вещество - скопление пучков из длинных отростков нервных клеток.

В сером веществе различают передние, задние и боковые рога. В передних рогах залегают двигательные нейроны, в задних - вставочные, которые осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами. Чувствительные нейроны лежат вне тяжа, в спинномозговых узлах по ходу чувствительных нервов.От двигательных нейронов передних рогов отходят длинные отростки - передние корешки, образующие двигательные нервные волокна. К задним рогам подходят аксоны чувствительных нейронов, формирующие задние корешки, которые поступают в спинной мозг и передают возбуждение с периферии в спинной мозг. Здесь возбуждение переключается на вставочный нейрон, а от него - на короткие отростки двигательного нейрона, с которого затем по аксону оно сообщается рабочему органу.

В межпозвоночных отверстиях двигательные и чувствительные корешки соединяются, образуя смешанные нервы, которые затем распадаются на передние и задние ветки. Каждая из них состоит из чувствительных и двигательных нервных волокон. Таким образом, на уровне каждого позвонка от спинного мозга в обе стороны отходит всего 31 пара спинно-мозговых нервов смешанного типа. Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль спинного мозга, соединяя как отдельные его сегменты друг с другом, так и спинной мозг с головным. Одни проводящие пути называются восходящими или чувствительными, передающими возбуждение в головной мозг, другие - нисходящими или двигательными, которые проводят импульсы от головного мозга к определенным сегментам спинного мозга.

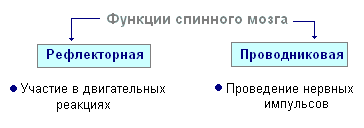

Функция спинного мозга. Спинной мозг выполняет две функции - рефлекторную и проводниковую.

Каждый рефлекс осуществляется строго определенным участком центральной нервной системы - нервным центром. Нервным центром называют совокупность нервных клеток, расположенных в одном из отделов мозга и регулирующих деятельность какого-либо органа или системы. Например, центр коленного рефлекса находится в поясничном отделе спинного мозга, центр мочеиспускания - в крестцовом, а центр расширения зрачка - в верхнем грудном сегменте спинного мозга. Жизненно важный двигательный центр диафрагмы локализован в III-IV шейных сегментах. Другие центры - дыхательный, сосудодвигательный - расположены в продолговатом мозгу. В дальнейшем будут рассмотрены еще некоторые нервные центры, контролирующие те или иные стороны жизнедеятельности организма. Нервный центр состоит из множества вставочных нейронов. В нем перерабатывается информация, которая поступает с соответствующих рецепторов, и формируются импульсы, передающиеся на исполнительные органы- сердце, сосуды, скелетные мышцы, железы и т. д. В результате их функциональное состояние изменяется. Для регуляции рефлекса, его точности необходимо участие и высших отделов центральной нервной системы, включая кору головного мозга.

Нервные центры спинного мозга непосредственно связаны с рецепторами и исполнительными органами тела. Двигательные нейроны спинного мозга обеспечивают сокращение мышц туловища и конечностей, а также дыхательных мышц - диафрагмы и межреберных. Помимо двигательных центров скелетной мускулатуры, в спинном мозге находится ряд вегетативных центров.

Еще одна функция спинного мозга - проводниковая. Пучки нервных волокон, образующих белое вещество, соединяют различные отделы спинного мозга между собой и головной мозг со спинным. Различают восходящие пути, несущие импульсы к головному мозгу, и нисходящие, несущие импульсы от головного мозга к спинному. По первым возбуждение, возникающее в рецепторах кожи, мышц, внутренних органов, проводится по спинномозговым нервам в задние корешки спинного мозга, воспринимается чувствительными нейронами спинно-мозговых узлов и отсюда направляется либо в задние рога спинного мозга, либо в составе белого вещества достигает ствола, а затем коры больших полушарий. Нисходящие пути проводят возбуждение от головного мозга к двигательным нейронам спинного мозга. Отсюда возбуждение по спинно-мозговым нервам передается к исполнительным органам.

Деятельность спинного мозга находится под контролем головного мозга, который регулирует спинно-мозговые рефлексы.

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа. Средняя его масса 1300-1400 г. После рождения человека рост мозга продолжается до 20 лет. Состоит он из пяти отделов: переднего (большие полушария), промежуточного, среднего" заднего и продолговатого мозга. Внутри головного мозга находятся четыре сообщающиеся между собой полости - мозговые желудочки. Они заполнены спинно-мозговой жидкостью. I и II желудочки расположены в больших полушариях, III - в промежуточном мозге, а IV - в продолговатом. Полушария (наиболее новая в эволюционном отношении часть) достигают у человека высокого развития, составляя 80% массы мозга. Филогенетически более древняя часть - ствол головного мозга. Ствол включает продолговатый мозг, мозговой (варолиев) мост, средний и промежуточный мозг. В белом веществе ствола залегают многочисленные ядра серого вещества. Ядра 12 пар черепно-мозговых нервов также лежат в стволе мозга. Стволовая часть мозга прикрыта полушариями головного мозга.

Продолговатый мозг- продолжение спинного и повторяет его строение: на передней и задней поверхности здесь также залегают борозды. Он состоит из белого вещества (проводящих пучков), где рассеяны скопления серого вещества - ядра, от которых берут начало черепные нервы - с IX по XII пару, в их числе языкоглоточный (IX пара), блуждающий (X пара), иннервирующий органы дыхания, кровообращения, пищеварения и другие системы, подъязычный (XII пара).. Вверху продолговатый мозг продолжается в утолщение - варолиев мост, а с боков отчего отходят нижние ножки мозжечка. Сверху и с боков почти весь продолговатый мозг прикрыт большими полушариями и мозжечком.

В сером веществе продолговатого мозга залегают жизненно важные центры, регулирующие сердечную деятельность, дыхание, глотание, осуществляющие защитные рефлексы (чихание, кашель, рвота, слезоотделение), секрецию слюны, желудочного и поджелудочного сока и др. Повреждение продолговатого мозга может быть причиной смерти вследствие прекращения сердечной деятельности и дыхания.

Задний мозг включает варолиев мост и мозжечок. Варолиев мост снизу ограничен продолговатым мозгом, сверху переходит в ножки мозга, боковые его отделы образуют средние ножки мозжечка. В веществе варолиева моста находятся ядра с V по VIII пары черепно-мозговых нервов (тройничный, отводящий, лицевой, слуховой).

Мозжечок расположен кзади от моста и продолговатого мозга. Поверхность его состоит из серого вещества (кора). Под корой мозжечка находится белое вещество, в котором имеются скопления серого вещества - ядра. Весь мозжечок представлен двумя полушариями, средней частью - червем и тремя парами ножек, образованных нервными волокнами, с помощью которых он связан с другими отделами головного мозга. Основная функция мозжечка - безусловнорефлекторная координация движений, определяющая их четкость, плавность и сохранение равновесия тела, а также поддержание тонуса мышц. Через спинной мозг по проводящим путям импульсы от мозжечка поступают к мышцам.

Контролирует деятельность мозжечка кора больших полушарий. Средний мозг расположен впереди варолиева моста, он представлен четверохолмием и ножками мозга. В центре его проходит узкий канал, (водопровод мозга), который соединяет III и IV желудочки. Мозговой водопровод окружен серым веществом, в котором лежат ядра III и IV пар черепно-мозговых нервов. В ножках мозга продолжаются проводящие пути от продолговатого мозга и; варолиева моста к большим полушариям. Средний мозг играет важную роль в регуляции тонуса и в осуществлении рефлексов, благодаря которым возможны стояние иходьба. Чувствительные ядра среднего мозга находятся в буграх четверохолмия: в верхних заключены ядра, связанные с органами зрения, в нижних - ядра, связанные с органами слуха. При их участии осуществляются ориентировочные рефлексы на свет и звук.

Промежуточный мозг занимает в стволе самое высокое положение и лежит кпереди от ножек мозга. Состоит из двух зрительных бугров, надбугорной, подбугорной области и коленчатых тел. По периферии промежуточного мозга находится белое вещество, а в его толще - ядра серого вещества. Зрительные бугры - главные подкорковые центры чувствительности: сюда по восходящим путям поступают импульсы со всех рецепторов тела, а отсюда - к коре больших полушарий. В подбугорной части (гипоталамус) находятся центры, совокупность которых представляет собой высший подкорковый центр вегетативной нервной системы, регулирующий обмен веществ в организме, теплоотдачу, постоянство внутренней среды. В передних отделах гипоталамуса располагаются парасимпатические центры, в задних - симпатические. В ядрах коленчатых тел сосредоточены подкорковые зрительные и слуховые центры.

К коленчатым телам направляется II пара черепно-мозговых нервов - зрительные. Ствол мозга связывают с окружающей средой и с органами тела черепно-мозговые нервы. По своему характеру они могут быть чувствительными (I, II, VIII пары), двигательными (III, IV, VI, XI, XII пары) и смешанными (V, VII, IX, Х пары).

Вегетативная нервная система. Центробежные нервные волокна делятся на соматические и вегетативные. Соматические проводят импульсы к скелетным поперечно-полосатым мышцам, вызывая их сокращение. Они берут начало от двигательных центров, расположенных в стволовой части головного мозга, в передних рогах всех сегментов спинного мозга и, не прерываясь, достигают исполнительных органов. Центробежные нервные волокна, идущие к внутренним органам и системам, ко всем тканям организма, называют вегетативными. Центробежные нейроны вегетативной нервной системы лежат вне головного и спинного мозга - в периферических нервных узлах - ганглиях. Отростки ганглиозных клеток заканчиваются в гладких мышцах, в сердечной мышце и в железах.

Функция вегетативной нервной системы заключается в регулировании физиологических процессов в организме, в обеспечении приспособления организма к меняющимся условиям среды.

Вегетативная нервная система не имеет своих особых чувствительных путей. Чувствительные импульсы от органов направляются по чувствительным волокнам, общим для соматической и вегетативной нервной системы. Регуляцию вегетативной нервной системы осуществляет кора больших полушарий головного мозга.

Вегетативная нервная система состоит из двух частей: симпатической и парасимпатической. Ядра симпатической нервной системы находятся в боковых рогах спинного мозга, от 1-го грудного до 3-го поясничного сегментов. Симпатические волокна покидают спинной мозг в составе передних корешков и входят затем в узлы, которые, соединяясь короткими пучками в цепь, образуют парный пограничный ствол, расположенный по обеим сторонам позвоночного столба. Далее из этих узлов нервы идут к органам, образуя сплетения. Импульсы, поступающие по симпатическим волокнам в органы, обеспечивают рефлекторную регуляцию их деятельности. Они усиливают и учащают сердечные сокращения, вызывают быстрое перераспределение крови путем сужения одних сосудов и расширения других.

Ядра парасимпатических нервов залегают в среднем, продолговатом отделах головного и крестцовом отделе спинного мозга. В отличие от симпатической нервной системы все парасимпатические нервы достигают периферических нервных узлов, расположенных во внутренних органах или на подступах к ним. Импульсы, проводимые этими нервами, вызывают ослабление и замедление сердечной деятельности, сужение венечных сосудов сердца и сосудов мозга, расширение сосудов слюнных и других пищеварительных желез, что стимулирует секрецию этих желез, усиливает сокращение мышц желудка и кишечника.

Большинство внутренних органов получает двойную вегетативную иннервацию, т. е. к ним подходят как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна, которые функционируют в тесном взаимодействии, оказывая на органы противоположный эффект. Это имеет большое значение в приспособлении организма к постоянно меняющимся условиям среды.

Передний мозг состоит из сильно развитых полушарий и соединяющей их срединной части. Правое и левое полушария отделены друг от друга глубокой щелью на дне которой лежит мозолистое тело. Мозолистое тело соединяет оба полушария посредством длинных отростков нейронов, образующих проводящие пути. Полости полушарий представлены боковыми желудочками (I и II). Поверхность полушарий образована серым веществом или корой головного мозга, представленной нейронами и их отростками, под корой залегает белое вещество - проводящие пути. Проводящие пути соединяют отдельные центры в пределах одного полушария, либо правую и левую половины головного и спинного мозга или разные этажи центральной нервной системы. В белом веществе находятся также скопления нервных клеток, образующие подкорковые ядра серого вещества. Частью больших полушарий является обонятельный мозг с отходящей от него парой обонятельных нервов (I пара).

Общая поверхность коры полушарий составляет 2000 - 2500 см 2 , толщина ее - 2,5 - 3 мм. Кора включает более 14 млрд. нервных клеток, расположенных шестью слоями. У трехмесячного зародыша поверхность полушарий гладкая, но кора растет быстрее, чем мозговая коробка, поэтому кора образует складки - извилины, ограниченные бороздами; в них заключено около 70% поверхности коры. Борозды делят поверхность полушарий на доли. В каждом полушарии различают четыре доли: лобную, теменную, височную и затылочную, Самые глубокие борозды - центральные, отделяющие лобные доли от теменных, и боковые, которые отграничивают височные доли от остальных; теменно-затылочная борозда обособляет теменную долю от затылочной (рис. 85). Кпереди от центральной борозды в лобной доле находится передняя центральная извилина, позади нее - задняя центральная извилина. Нижняя поверхность полушарий и стволовая часть мозга называется основанием мозга.

Чтобы понять, как функционирует кора больших полушарий головного мозга, нужно вспомнить, что в организме человека имеется большое количество разнообразных высокоспециализированных рецепторов. Рецепторы способны улавливать самые незначительные изменения во внешней и внутренней среде.

Рецепторы, расположенные в коже, реагируют на изменения во внешней среде. В мышцах и сухожилиях находятся рецепторы, сигнализирующие в мозг о степени натяжения мышц, движениях суставов. Имеются рецепторы, реагирующие на изменения химического и газового состава крови, осмотического давления, температуры и др. В рецепторе раздражение преобразуется в нервные импульсы. По чувствительным нервным путям импульсы проводятся к соответствующим чувствительным зонам коры головного мозга, где и формируется специфическое ощущение - зрительное, обонятельное и др.

Функциональную систему, состоящую из рецептора, чувствительного проводящего пути и зоны коры, куда проецируется данный вид чувствительности, И. П. Павлов назвал анализатором.

Анализ и синтез полученной информации осуществляется в строго определенном участке - зоне коры больших полушарий. Важнейшие зоны коры - двигательная, чувствительная, зрительная, слуховая, обонятельная. Двигательная зона расположена в передней центральной извилине впереди центральной борозды лобной доли, зона кожно-мышечной чувствительности - позади центральной борозды, в задней центральной извилине теменной доли. Зрительная зона сосредоточена в затылочной доле, слуховая - в верхней височной извилине височной доли, а обонятельная и вкусовая зоны - в переднем отделе височной доли.

Деятельность анализаторов отражает в нашем сознании внешний материальный мир. Это дает возможность млекопитающим приспосабливаться к условиям среды путем изменения поведения. Человек, познавая природные явления, законы природы и создавая орудия тру да, активно изменяет внешнюю среду, приспосабливая ее к своим потребностям.

В коре головного мозга осуществляется множество нервных процессов. Их назначение двояко: взаимодействие организма с внешней средой (поведенческие реакции) и объединение функций организма, нервная регуляция всех органов. Деятельность коры головного мозга человека и высших животных определена И. П. Павловым как высшая нервная деятельность, представляющая собой условнорефлекторную функцию коры головного мозга. Еще раньше основные положения о рефлекторной деятельности мозга были высказаны И. М. Сеченовым в его работе "Рефлексы головного мозга". Однако современное представление о высшей нервной деятельности создал И. П. Павлов, который, исследуя условные рефлексы, обосновал механизмы приспособления организма к изменяющимся условиям внешней среды.

Условные рефлексы вырабатываются в течение индивидуальной жизни животных и человека. Поэтому условные рефлексы строго индивидуальны: у одних особей они могут быть, у других отсутствуют. Для возникновения таких рефлексов необходимо совпадение во времени действия условного раздражителя с действием безусловного. Лишь многократное совпадение этих двух раздражителей приводит к образованию временной связи между двумя центрами. По определению И. П. Павлова, рефлексы, приобретаемые организмом в течение его жизни и возникающие в результате сочетания безразличных раздражителей с безусловными, называются условными.

У человека и млекопитающих новые условные рефлексы формируются в течение всей жизни, они замыкаются в коре головного мозга и носят временный характер, так как представляют временные связи организма с условиями среды, в которых он находится. Условные рефлексы у млекопитающих и человека вырабатываются очень сложно, так как охватывают целый комплекс раздражителей. В этом случае возникают связи между разными отделами коры, между корой и подкорковыми центрами и т. д. Рефлекторная дуга при этом значительно усложняется и включает рецепторы, воспринимающие условное раздражение, чувствительный нерв и соответствующий ему проводящий путь с подкорковыми центрами, участок коры, воспринимающий условное раздражение, второй участок, связанный с центром безусловного рефлекса, центр безусловного рефлекса, двигательный нерв, рабочий орган.

В течение индивидуальной жизни животного и человека бесчисленное множество образующихся условных рефлексов служит основой его поведения. Дрессировка животных также основана на выработке условных рефлексов, которые возникают в результате сочетания с безусловными (дача лакомств или поощрение лаской) при выполнении прыжков через горящее кольцо, поднятии на лапы и т. д. Дрессировка имеет значение в перевозке грузов (собаки, лошади), охране границ, на охоте (собаки) и т. д.

Различные раздражители внешней среды, действующие на организм, могут вызвать в коре не только образование условных рефлексов, но и их торможение. Если торможение возникает сразу при первом же действии раздражителя, его называют безусловным. При торможении подавление одного рефлекса создает условия для возникновения другого. Например, запах хищного животного тормозит поедание корма травоядным и вызывает ориентировочный рефлекс, при котором животное избегает встречи с хищником. В этом случае в отличие от безусловного у животного вырабатывается условное торможение. Оно возникает в коре полушарий в случае подкрепления условного рефлекса безусловным раздражителем и обеспечивает согласованное поведение животного в постоянно меняющихся условиях внешней среды, когда исключаются бесполезные или даже вредные реакции.

Высшая нервная деятельность. Поведение человека связано с условно-безусловной рефлекторной деятельностью. На основе безусловных рефлексов, начиная со второго месяца после рождения, у ребенка вырабатываются условные рефлексы: по мере его развития, общения с людьми и влияния внешней среды в больших полушариях головного мозга постоянно возникают временные связи между различными их центрами. Главное отличие высшей нервной деятельности человека - мышление и речь, которые появились в результате трудовой общественной деятельности. Благодаря слову возникают обобщенные понятия и представления, способность к логическому мышлению. Как раздражитель слово вызывает у человека большое количество условных рефлексов. На них базируются обучение, воспитание, выработка трудовых навыков, привычек.

Основываясь на развитии речевой функции у людей, И. П. Павлов создал учение о первой и второй сигнальных системах. Первая сигнальная система существует и у человека, и у животных. Эта система, центры которой находятся в коре головного мозга, воспринимает через рецепторы непосредственные, конкретные раздражители (сигналы) внешнего мира - предметы или явления. У человека они создают материальную основу для ощущений, представлений, восприятий, впечатлений об окружающей природе и общественной среде, и это составляет базу конкретного мышления. Но только у человека существует вторая сигнальная система, связанная с функцией речи, со словом слышимым (речь) и видимым (письмо).

Человек может отвлекаться от особенностей отдельных предметов и находить в них общие свойства, которые обобщаются в понятиях и объединяются тем или иным словом. Например, в слове "птицы" обобщены представители различных родов: ласточки, синицы, утки и многие другие. Подобным образом каждое другое слово выступает как обобщение. Для человека слово - это не только сочетание звуков или изображение букв, но прежде всего форма отображения материальных явлений и предметов окружающего мира в понятиях и мыслях. При помощи слов образуются общие понятия. Посредством слова передаются сигналы о конкретных раздражителях, и в этом случае слово служит принципиально новым раздражителем - сигналом сигналов.

При обобщении различных явлений человек открывает закономерные связи между ними - законы. Способность человека к обобщению составляет сущность отвлеченного мышления, которое отличает его от животных. Мышление - результат функции всей коры головного мозга. Вторая сигнальная система возникла в результате совместной трудовой деятельности людей, при которой речь стала средством общения между ними. На этой основе возникло и развивалось дальше словесное человеческое мышление. Головной мозг человека представляет собой центр мышления и связанный с мышлением центр речи.

Сон и его значение. Согласно учению И. П. Павлова и других отечественных ученых, сон - это глубокое охранительное торможение, предотвращающее переутомление и истощение нервных клеток. Он охватывает большие полушария, средний и промежуточный мозг. Во

время сна резко падает активность многих физиологических процессов, продолжают свою деятельность лишь отделы стволовой части головного мозга, регулирующие жизненно важные функции, - дыхание, сердцебиение, но и их функция снижена. Центр сна находится в гипоталамусе промежуточного мозга, в передних ядрах. Задние ядра гипоталамуса регулируют состояние пробуждения и бодрствования.

Засыпанию организма способствует монотонная речь, тихая музыка, общая тишина, темнота, тепло. При частичном сне некоторые "сторожевые" пункты коры остаются свободными от торможения: мать крепко спит при шуме, но ее будит малейший шорох ребенка; солдаты спят при грохоте орудий и даже на марше, но тотчас реагируют на приказы командира. Сон снижает возбудимость нервной системы, а следовательно, и восстанавливает ее функции.

Сон быстро наступает, если устраняются раздражители, препятствующие развитию торможения, такие, как громкая музыка, яркий свет и т. д.

С помощью ряда приемов, сохранив один возбужденный участок, у человека можно вызвать искусственное торможение в коре головного мозга (сноподобное состояние). Подобное состояние называется гипнозом. И. П. Павлов рассматривал его как частичное, ограниченное определенными зонами торможение коры. С наступлением наиболее глубокой фазы торможения слабые раздражители (например, слово) действуют эффективнее сильных (боль), наблюдается высокая внушаемость. Это состояние избирательного торможения коры используют в качестве лечебного приема, во время которого врач внушает больному, что необходимо исключить вредные факторы - курение и употребление алкоголя. Иногда гипноз может быть вызван сильным, необычным в данных условиях раздражителем. Это вызывает "оцепенение", временное обездвиживание, затаивание.

Сновидения. Как природа сна, так и сущность сновидений раскрыты на основе учения И. П. Павлова: во время бодрствования человека в мозгу преобладают процессы возбуждения, а при торможении всех участков коры развивается полный глубокий сон. При таком сне не бывает никаких сновидений. В случае неполного торможения отдельные незаторможенные мозговые клетки и участки коры вступают между собой в различные взаимодействия. В отличие от нормальных связей в бодрствующем состоянии они характеризуются причудливостью. Каждое сновидение есть более или менее яркое и сложное событие, картина, живой образ, периодически возникающие у спящего человека в результате деятельности клеток, которые остаются во время сна активными. По выражению И. М. Сеченова, "сновидения - небывалые комбинации бывалых впечатлений". Часто в содержание сна включаются внешние раздражения: тепло укрытый человек видит себя в жарких странах, охлаждение ног воспринимается им как хождение по земле, по снегу и т. д. Научный анализ сновидений с материалистических позиций показал полную несостоятельность предсказательного толкования "вещих снов".

Гигиена нервной системы. Функции нервной системы осуществляются путем уравновешивания возбудительных и тормозных процессов: возбуждение в одних пунктах сопровождается торможением в других. При этом в участках торможения восстанавливается работоспособность нервной ткани. Утомлению способствуют малая подвижность при умственной работе и однообразие - при физической. Утомление нервной системы ослабляет ее регулирующую функцию и может спровоцировать возникновение ряда болезней: сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, кожных и т. д.

Наиболее благоприятные условия для нормальной деятельности нервной системы создаются при правильном чередовании труда, активного отдыха и сна. Устранение физической усталости и нервного переутомления наступает при переключении с одного вида деятельности на другой, при котором нагрузку будут испытывать поочередно разные группы нервных клеток. В условиях высокой автоматизации производства профилактика переутомлений достигается личной активностью работника, его творческой заинтересованностью, регулярным чередованием моментов труда и отдыха.

Большой вред нервной системе приносит употребление алкоголя и курение.

О том, , человек узнает еще в школьные годы. На уроках биологии дается общая информация о теле в целом и об отдельных органах в частности. В рамках школьной программы дети узнают, что от состояния нервной системы зависит нормальное функционирование организма. При возникновении в ней сбоев нарушается работа и других органов. Существуют разные факторы, которые в той или иной степени на это влияют. Нервную систему

характеризуют как одно из важнейших звеньев организма. Она обуславливает функциональное единство внутренних структур человека и связь организма с внешней средой. Рассмотрим подробнее, что такое

Структура

Чтобы понять, что такое нервная система, необходимо изучить все ее элементы в отдельности. В качестве структурной единицы выступает нейрон. Он представляет собой клетку, имеющую отростки. Из нейронов формируются цепи. Говоря о том, что такое нервная система, следует также сказать, что она состоит из двух отделов: центрального и периферического. К первому относят спинной и головной мозг, ко второму - отходящие от них нервы и узлы. Условно нервная система делится на вегетативную и соматическую.

Клетки

Они делятся на 2 крупные группы: афферентные и эфферентные. Деятельность нервной системы начинается с рецепторов. Они воспринимают свет, звук, запахи. Эфферентные - двигательные - клетки генерируют и направляют импульсы определенным органам. Они состоят из тела и ядра, многочисленных отростков, именуемых дендритами. В выделяют волокно - аксон. Его длина может составлять 1-1.5 мм. Аксоны обеспечивают передачу импульсов. В мембранах клеток, отвечающих за восприятие запаха и вкуса, находятся специальные соединения. Они реагируют на те или иные вещества посредством изменения своего состояния.

Вегетативный отдел

Деятельность нервной системы обеспечивает работу внутренних органов, желез, лимфатических и кровеносных сосудов. В определенной степени она обуславливает и функционирование мускулатуры. В вегетативной системе выделяют парасимпатический и симпатический отделы. Последний обеспечивает расширение зрачка и мелких бронхов, повышение давления, учащение пульса и пр. Парасимпатический отдел отвечает за функционирование половых органов, мочевого пузыря, прямой кишки. От него исходят импульсы, активизирующие другие языкоглоточный, например). Центры располагаются в стволе головного и крестцовой части спинного мозга.

Патологии

Заболевания вегетативной системы могут обуславливаться разными факторами. Довольно часто расстройства являются следствием других патологий, например ЧМТ, отравлений, инфекций. Сбои в вегетативной системе могут обуславливаться недостатком витаминов, частыми стрессами. Зачастую заболевания "маскируются" другими патологиями. К примеру, при нарушении функционирования грудных или шейных узлов ствола отмечаются боли в грудине, отдающие в плечо. Такие симптомы характерны для болезней сердца, поэтому пациенты часто путают патологии.

Спинной мозг

Внешне он напоминает тяж. Длина этого отдела у взрослого человека - около 41-45 см. В спинном мозге присутствует два утолщения: поясничное и шейное. В них образуются так называемые иннервационные структуры нижних и верхних конечностей. В выделяют следующие отделы: крестцовый, поясничный, грудной, шейный. На всем своем протяжении он покрыт мягкой, твердой и паутинной оболочками.

Головной мозг

Он расположен в черепной коробке. Мозг состоит из правого и левого полушарий, ствола и мозжечка. Установлено, что его вес у мужчин больше, чем у женщин. Свое развитие мозг начинает еще в эмбриональном периоде. Реального размера орган достигает примерно к 20 годам. К концу жизни вес мозга уменьшается. В нем выделяют отделы:

- Конечный.

- Промежуточный.

- Средний.

- Задний.

- Продолговатый.

Полушария

В них присутствуют и обонятельный центр. Внешняя оболочка полушарий имеет достаточно сложный рисунок. Это объясняется наличием валиков и борозд. Они формируют подобие "извилин". У каждого человека рисунок индивидуален. Тем не менее существует несколько борозд, одинаковых для всех. Они позволяют выделить пять долей: лобную, теменную, затылочную, височную и скрытую.

Безусловные рефлексы

Процессы нервной системы - ответная реакция на раздражители. Безусловные рефлексы изучал такой видный отечественный ученый, как И. П. Павлов. Эти реакции ориентированы главным образом на самосохранение организма. В качестве основных из них выступают пищевые, ориентировочные, оборонительные. Безусловные рефлексы - врожденные.

Классификация

Безусловные рефлексы исследовались Симоновым. Ученый выделил 3 класса врожденных реакций, соответствующих освоению конкретной области среды:

Ориентировочный рефлекс

Он выражается в непроизвольном сенсорном внимании, сопровождаемом повышением мышечного тонуса. Вызывается рефлекс новым или неожиданным раздражителем. Ученые называют такую реакцию "настораживанием", тревогой, удивлением. Выделяют три фазы ее развития:

- Прекращение текущей деятельности, фиксация позы. Симонов называет это общим (превентивным) торможением. Оно возникает на появление любого раздражителя с неизвестным сигналом.

- Переход в реакцию "активации". На этом этапе организм переводится в рефлекторную готовность к вероятной встрече с чрезвычайной ситуацией. Это проявляется в общем повышении мышечного тонуса. На этой фазе имеет место поликомпонентная реакция. Она включает в себя поворот головы, глаз в сторону стимула.

- Фиксация поля раздражителя для начала дифференцированного анализа сигналов и выбора ответной реакции.

Значение

Ориентировочный рефлекс входит в структуру исследовательского поведения. Это особенно явно проявляется в новой среде. Исследовательская деятельность может быть ориентирована и на освоение новизны, и на поиск объекта, способного удовлетворить любопытство. Кроме этого, она может обеспечивать и анализ значимости раздражителя. В такой ситуации отмечается усиление чувствительности анализаторов.

Механизм

Реализация ориентировочного рефлекса является следствием динамического взаимодействия множества образований неспецифических и специфических элементов ЦНС. Фаза общей активации, например, связывается с запуском и началом генерализованного возбуждения коры. При анализе раздражителя основное значение имеет корково-лимбико-таламическая интеграция. Важная роль при этом принадлежит гиппокампу.

Условные рефлексы

На рубеже 19-20 вв. Павлов, продолжительное время исследовавший работу пищеварительных желез, выявил у экспериментальных животных следующий феномен. Повышение секреции желудочного сока и слюны происходило регулярно не только при непосредственном попадании еды в ЖКТ, но и при ожидании ее получения. В тот период механизм этого феномена не был известен. Ученые объясняли его "психическим возбуждением" желез. В ходе последующих исследований Павлов отнес такую реакцию к условным (приобретенным) рефлексам. Они могут возникать и исчезать в течение жизни человека. Для появления условной реакции необходимо, чтобы совпали два раздражителя. Один из них в любых условиях провоцирует закономерный ответ - безусловный рефлекс. Второй, ввиду своей обыденности, не провоцирует какую-либо реакцию. Он определяется как безразличный (индифферентный). Чтобы возник условный рефлекс, второй раздражитель должен начать воздействие раньше, чем безусловный, на несколько секунд. При этом биологическая значимость первого должна быть меньше.

Защита нервной системы

Как известно, на организм воздействуют самые разные факторы. Состояние нервной системы сказывается на работе других органов. Даже незначительные на первый взгляд сбои могут стать причинами серьезных заболеваний. При этом далеко не всегда они будут связаны с деятельностью нервной системы. В этой связи большое внимание следует уделять профилактическим мероприятиям. В первую очередь необходимо снизить раздражающих факторов. Известно, что постоянные стрессы, переживания являются одной из причин сердечных патологий. Лечение этих заболеваний включает в себя не только медикаменты, но и физиопроцедуры, ЛФК и пр. Особое значение имеет рацион. От правильного питания зависит состояние всех систем и органов человека. Пища должна содержать достаточное количество витаминов. Специалисты рекомендуют включать в рацион растительные продукты, зелень, овощи и фрукты.

Витамин С

Он оказывает благотворное влияние на все системы организма, в том числе и нервную. За счет витамина С на клеточном уровне обеспечивается выработка энергии. Это соединение участвует в синтезе АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Витамин С считается одним из сильнейших антиоксидантов, он нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов, связывая их. Кроме этого, вещество способно усиливать активность и других антиоксидантов. В их числе витамин Е и селен.

Лецитин

Он обеспечивает нормальное течение процессов в нервной системе. Лецитин - основное питательное вещество для клеток. Содержание в периферическом отделе составляет порядка 17 %, в мозге - 30 %. При недостаточном поступлении лецитина возникает нервное истощение. Человек становится раздражительным, что часто приводит к нервным срывам. Лецитин необходимо всем клеткам организма. Он включен в группу В-витаминов и способствует выработке энергии. Кроме этого, лецитин участвует в продукции ацетилхолина.

Музыка, успокаивающая нервную систему

Как выше было сказано, при заболеваниях ЦНС лечебные мероприятия могут включать в себя не только прием медикаментов. Терапевтический курс подбирается в зависимости от серьезности нарушений. Между тем, релакс нервной системы достигается зачастую и без обращения к врачу. Человек самостоятельно может найти способы снять раздражение. Например, существуют разные мелодии . Как правило, это медленные композиции, часто без слов. Однако некоторых людей может успокаивать и марш. При выборе мелодий следует ориентироваться на собственные предпочтения. Нужно только следить за тем, чтобы музыка не была депрессивной. Сегодня достаточно популярным стал специальный расслабляющий жанр. В нем сочетается классика, народные мелодии. Основной признак расслабляющей музыки - негромкая монотонность. Она "обволакивает" слушателя, создавая мягкий, но прочный "кокон", охраняющий человека от внешних раздражений. Релакцирующая музыка может быть классической, но не симфонической. Обычно она исполняется одним инструментом: пианино, гитара, скрипка, флейта. Также это может быть песня с повторяющимся речитативом и простыми словами.

Очень популярны звуки природы - шелест листьев, шум дождя, птичье пение. В сочетании с мелодией нескольких инструментов они уносят человека от повседневной суеты, ритма мегаполиса, снимают нервное и мышечное напряжение. При прослушивании упорядочиваются мысли, возбуждение сменяется успокоением.

В эволюции нервная система претерпела несколько этапов развития, которые стали поворотными пунктами в качественной организации её деятельности. Эти этапы отличаются по количеству и видам нейрональных образований, синапсов, признакам их функциональной специализации, по образованию группировок нейронов, связанных между собой общностью функций. Выделяют три основных этапа структурной организации нервной системы: диффузный, узловой, трубчатый.

Диффузная нервная система наиболее древняя, имеется у кишечнополостных (гидра) животных. Такая нервная система характеризуется множественностью связей соседних элементов, что позволяет возбуждению свободно распространяться по нервной сети во все стороны.

Этот тип нервной системы обеспечивает широкую взаимозаменяемость и тем самым большую надёжность функционирования, однако эти реакции имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой тип нервной системы типичен для червей, моллюсков, ракообразных.

Он характерен тем, что связи нервных клеток организованы определённым образом, возбуждение проходит по жёстко определённым путям. Такая организация нервной системы оказывается более ранимой. Повреждение одного узла вызывает нарушение функций всего организма в целом, но она по своим качествам быстрее и точнее.

Трубчатая нервная система характерна для хордовых, она включает в себя черты диффузного и узлового типов. Нервная система высших животных взяла всё лучшее: высокую надёжность диффузного типа, точность, локальность быстроту организации реакций узлового типа.

Ведущая роль нервной системы

На первом этапе развития мира живых существ взаимодействие между простейшими организмами осуществлялось через водную среду первобытного океана, в которую поступали химические вещества, выделяемые ими. Первой древнейшей формой взаимодействия между клетками многоклеточных организм является химическое взаимодействие посредством продуктов обмена веществ, поступающих в жидкости организма. Такими продуктами обмена веществ, или метаболитами, являются продукты распада белков, углекислота и др. это — гуморальная передача влияний, гуморальный механизм корреляции, или связи между органами.

Гуморальная связь характеризуется следующими особенностями:

- отсутствием точного адреса, по которому направляется химическое вещество, поступающее в кровь или другие жидкости тела;

- химическое вещество распространяется медленно;

- химическое вещество действует в ничтожных количествах и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Гуморальные связи являются общими и для мира животных, и для мира растений. На определённой ступени развития мира животных в связи с появлением нервной системы образуется новая, нервная форма связей и регуляций, которая качественно отличает мир животных от мира растений. Чем выше по своему развитию организм животного, тем большую роль играет взаимодействие органов через нервную систему, которое обозначается как рефлекторное. У высших живых организмов нервная система регулирует гуморальные связи. В отличие от гуморальной связи нервная связь имеет точную направленность к определённому органу и даже группе клеток; связь осуществляется в сотни раз с большей скоростью, чем скорость распространения химических веществ. Переход от гуморальной связи к нервной сопровождался не уничтожением гуморальной связи между клетками тела, а подчинением нервным связям и возникновению нервно-гуморальным связям.

На следующем этапе развития живых существ появляются специальные органы — железы, в которых вырабатываются гормоны, образующиеся из поступающих в организм пищевых веществ. Основная функция нервной системы заключается как в регуляции деятельности отдельных органов между собой, так и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его внешней средой. Любое воздействие внешней среды на организм оказывается, прежде всего, на рецепторы (органы чувств) и осуществляется через посредство изменений, вызываемых внешней средой и нервной системой. По мере развития нервной системы высший её отдел — большие полушария головного мозга — становится «распорядителем и распределителем всей деятельности организма».

Строение нервной системы

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из огромного количества нейронов — нервная клетка с отростками.

Нервная система условно подразделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая нервная система - нервы, отходящие от них.

Головной и спинной мозг представляют собой совокупность нейронов. На поперечном разрезе мозга различают белое и серое вещество. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое - из нервных волокон, являющихся отростками нервных клеток. В различных отделах центральной нервной системы расположение белого и серого вещества неодинаково. В спинном мозге серое вещество находится внутри, а белое — снаружи, в головном же (большие полушария, мозжечок), наоборот — серое вещество — снаружи, белое — внутри. В различных отделах головного мозга имеются отдельные скопления нервных клеток (серого вещества), расположенные внутри белого вещества, - ядра . Скопления нервных клеток находятся и за пределами центральной нервной системы. Они называются узлами и относятся к периферической нервной системе.

Рефлекторная деятельность нервной системы

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс. Рефлекс - реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

При всяком раздражении возбуждение с рецепторов передаётся по центростремительным нервным волокнам в центральную нервную систему, откуда через вставочный нейрон по центробежным волокнам оно идёт на периферию к тому или иному органу, деятельность которого изменяется. Весь этот путь через центральную нервную систему к рабочему органу, называется рефлекторной дугой образован обычно тремя нейронами: чувствительным, вставочным и двигательным. Рефлекс — сложный акт, в осуществлении которого принимает участие значительно большее количество нейронов. Возбуждение, попадая в центральную нервную систему, распространяется на многие отделы спинного мозга и доходит до головного. В результате взаимодействия многих нейронов осуществляется ответная реакция организма на раздражение.

Спинной мозг

Спинной мозг - тяж длиной около 45 см, диаметром 1 см, находится в канале позвоночника, покрыт тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой (сосудистой).

Спинной мозг находится в позвоночном канале и представляет собой тяж, который вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого, состоящего из нервных волокон. Серое вещество расположено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом.

На поперечном разрезе серое вещество напоминает букву Н. В нём различают передние и задние рога, а также соединяющую перекладину, в центре которой находится узкий канал спинного мозга, содержащий спинномозговую жидкость. В грудном отделе выделяют боковые рога. В них заложены тела нейронов, иннервирующих внутренние органы. Белое вещество спинного мозга образовано нервными отростками. Короткие отростки соединяют участки спинного мозга, а длинные составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

Спинной мозг имеет два утолщения - шейное и поясничное, от которых отходят нервы к верхним и нижним конечностям. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от спинного мозга двумя корешками — передним и задним. Задние корешки — чувствительные состоят из отростков центростремительных нейронов. Их тела расположены в спинномозговых узлах. Передние корешки — двигательные — являются отростками центробежных нейронов расположенных в сером веществе спинного мозга. В результате слияния переднего и заднего корешка образуется смешанный спинномозговой нерв. В спинном мозге сосредоточены центры, регулирующие наиболее простые рефлекторные акты. Основные функции спинного мозга - рефлекторная деятельность и проведение возбуждения.